আমার বাবা

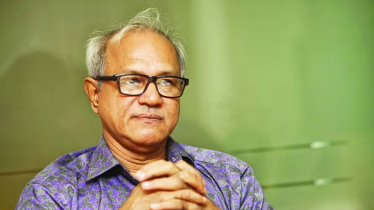

কবি জীবনানন্দ দাশ ও মেয়ে মন্জুশ্রী দাশ

তখন আমরা ল্যান্সডাউন রোডে থাকতাম। এধারে দেশপ্রিয় পার্ক, ওধারে রাসবিহারী এভিনিউ। বাড়িটি তিনতলা । আমরা ছিলাম একতলায়। সামনে এক টুকরো উঠোন। সেখানে একটি নিমগাছ। এই বাড়িতে খেলা করত ‘চীনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাস' । বাবা হয়তো স্তব্ধ হয়ে কিছু লিখছেন, হঠাৎ ‘একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে’ । আমাদের ল্যান্সডাউন বাড়ির বারান্দায় ছিল একটা ইজিচেয়ার। কাছে একটি নিমগাছ। সেই ইজিচেয়ারে বসে তিনি তাঁর প্রিয় নিমগাছের দিকে তাকাতেন। আর ইস্পাতের মতো ঝকঝকে আকাশ দেখতেন।

অথচ বরিশালে আমরা ছিলাম ছড়ানো-ছিটানো প্রান্তরে। সেখানে মসৃণ ঘাসে ছিল শিশিরের স্বাদ। অনেক গাছগাছালি পাখপাখালির পরে এরকম একটুকরো মাটির কাছে এসে মনে হলো বাখারির বেড়া দেয়া আঙিনায় সীমিত হলাম।

আমরা যখন বরিশালে ছিলাম তখন আমাদের বাড়িতে ছিল অনেক গাছগাছালি, একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ, অনেক পাখি। কৃষ্ণচূড়া গাছের কাছে নির্জন খড়ের ঘরে বসে বাবা লিখতেন, পড়তেন। চারদিকে কাঁঠাল হিজল অশ্বত্থ গরমে চুপ করে থাকত। কাছেই ছিল কলমীর গন্ধে ভরা জল। বেতের লতার নিচে চড়ুইয়ের ডিম । দোয়েল পাখি। সজনে ফুল। আর চালতে পাতা থেকে জ্যোৎস্নার টুপটাপ শিশির। এইসব বাবার খুব প্রিয় ছিল। বারবার তাঁর কবিতায় ঘুরে ফিরে এসেছে।

আমাদের বাড়ির সামনেই ছিল মস্ত বাগান। সেখানে নানারঙ ফুল, প্রজাপতি আর শিশির ভেজা ঘাস। কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ ঘাস। এই ঘাসের বিন্যাস আরো ছিল আমাদের মাঠে গাঢ় প্রগাঢ় অবিরল ঘাস—যেখানে সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতো সন্ধ্যায় বাবা হাঁটতেন—নক্ষত্রের নীচে নম্ৰনীল জ্যোৎস্নায়। সেখানে ছিল নীল সুপুরির বন, আর আকাবাঁকা সবুজ শাঁখায় কাঁঠাল অশথ বট জারুল হিজল । বরিশালের নদীর ধারে লাখোটিয়ার রাস্তা ধরে চলতেন। নদীতে স্টিমার, পথের ধারে ঝাউয়ের সারি উচ্ছল উচ্ছল শব্দের রণনে ধানসিড়ি জলসিড়ির অনুরণনে চলতেন কবি।

বরিশাল—পূর্ববাংলার নদী মাঠ ঘাট—বাবার অত্যন্ত প্রিয় ছিল । প্রিয় ছিল মধুকূপী ঘাস নেয়া এক টুকরো সবুজ ভাঙা সন্ধ্যার নীল সুপুরির বন আর মৌরির গন্ধ মাখা ঘাস, তপোবনের প্রগাঢ় ছায়া দেয়া আমাদের বাড়ীতে বাবা ছিলেন নক্ষত্রের দ্যোতনা নেয়া উজ্জ্বল অনুভব—যিনি সারাজীবন নিভৃতে নিঃশব্দে সাধনায় সমাহিত ছিলেন। শুভবোধে—শুভব্রতে। কারণ সত্য আলো অমৃতের উদবোধনে ছিল চেতনায় ।

‘রূপসী বাংলা’ ছিল বাবার অত্যন্ত প্রিয়। বলেছিলেন—‘তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও আমি এই বাংলার পরে / রয়ে যাব, দেখিব কাঁঠালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে,/ দেখিব খয়েরি ডানা শালিখের...' ।

কোথায় গেল সেই সবজে পাতার ঝরে পড়া আর শালিখের পালকের খয়েরি আমেজ! কিন্তু বাবা খুব কম কথা বলতেন। জীবনের রূঢ় রোদ কবিতার ছবি হয়েছে । কিন্তু চলাবলায় প্রকাশ পায়নি।

বাবা ছিলেন অত্যন্ত প্রচারবিমুখ। রবীন্দ্র পুরস্কার পেলেন। পুরস্কারের ছোটোখাটো জিনিস নিঃশব্দে খাটের নিচে রাখলেন। দেখতে পেয়ে বলেছিলাম, এসব কি? বলেছিলেন, ‘ওই ... ।— কোনো বিজয়ীর চিহ্ন কোথাও নেই। শুধু একরাশ নিস্তব্ধতা। রেডিও বা সেনেটের কবিসম্মেলনে বাবা কবিতা পড়েছেন। দেখতাম বাবার ঘরের দরজা বন্ধ। মৃদু স্বরে কবিতা পড়ছেন । মনে হত কোথাও কবিতা বলবেন। এসব মুহূর্তে কখনো সোচ্চার হননি। এসময়ে কোনো রোশনাই বা আলোর ফিনকি ছিল না।

তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামী বনেই তপস্যা করেন। রাজ দরবারে যাননি । বাবার জীবনের তপস্যা ছিলো, কিছু লেখা, কিছু পড়া। এই তপস্যার জন্য সেই ‘মৌরীর গন্ধমাখা ঘাস আর আঁকাবাঁকা সবুজ শাখা’-নোয়া বরিশালের বাড়িটি ছিল তপোবন।

শেষ বেলায় মুঠো-মুঠো রূঢ় রোদ আর বিপন্ন বিস্ময়ে চলেছেন, আর অনুভব করেছেন, ‘আমরা অঙ্গার মতঃ শতাব্দীর অন্তহীন আগুনের ভিতরে দাঁড়িয়ে ...' । কিন্তু এই বেদনার আভাস পাইনি কখনো৷

আমার ঠাকুমা কুসুম কুমারী দাশ কবিতা লিখতেন—সহজে—স্বচ্ছন্দে। রান্নাঘরে ছোটদের খেতে দিচ্ছেন—পূর্ববাংলার খাবারের আস্বাদ আঘ্রাণ....এক হাতে খুন্তি— কখনো অন্য হাতে কলম । লিখলেন ব্রহ্মবাদীর জন্যে কবিতা । বাবা ছিলেন— ঠাকুমার মতোই.... নিঃশব্দ মানুষ ।

সারাজীবন নিভৃতে নিঃশব্দে সাধনায় সমাহিত। চলাবলার সৌষ্ঠব। সৌরভে – ছড়ানো কবিতায়। আর মানুষটি জাপানী কবিতার মতো। একটি বৃক্ষের মতো স্তব্ধ আমার বাবা জীবনানন্দ দাশ খুবই পছন্দ করতেন আমার ঠাকুমা কুসুমকুমারী দাশের একটা কবিতা। শেষ জীবনেও দেখেছি সেই কবিতার কয়েকটা লাইন তিনি উচ্চারণ করছেন মন্ত্রের মতো,

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে

কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে

মুখে হাসি বুকে বল তেজে ভরা মন

মানুষ হইতে হবে- এই যার পণ!

আমার ঠাকুমা ছিলেন বাবার সবচেয়ে প্রিয়জন। ঠাকুমার মৃত্যুর সময়ে দেখেছি বাবার মুখে অফুরান বেদনা। কিন্তু চোখে জল নেই। নিঃশব্দে তিনি বহন করেছিলেন ।

পরিচিত কোনো মানুষের বিচিত্র ব্যবহারে ঠোঁটের কোণে দেখেছিলাম বিবর্ণ হাসি। কিন্তু বলেননি কিছু এ বিষয়ে। জিজ্ঞেস করেও উত্তর পাই নি। বাবা সমালোচনা করতেন না৷

আমাদের বাড়িতে অনেকে আসতেন । জ্ঞানী, গুণী, মানী। লেখক, কবি, অধ্যাপক। সাধারণ অসাধারণ বাবা কথা বলতেন, হাসতেন, আপ্যায়ন করতেন আন্তরিকভাবে। অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন। সৌজন্যবোধ ছিল অপরিসীম। কিন্তু কখনো কাউকে স্তবস্তুতি করেননি । বাবার মর্যাদাবোধ ছিল অত্যন্ত প্রখর তরুণেরা আসতেন, আমন্ত্রণ জানাতেন সভাসমিতির জন্যে। বাবা এ বিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন।

বাবা প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তেন৷ অত্যন্ত ভালো ছাত্র ছিলেন। কিন্তু তাঁর তরুণ দিনগুলি গোলাপের পাপড়ি ছড়ানো ছিল না। পরে মধ্যাহ্নে সূর্য যখন আকাশে জ্বলছে সেই রূঢ় রোদে পথ চলেছেন । অনেক কারণে অনেক যুদ্ধ করে বাঁচতে হয়েছে।

অনেকে জানেন না, তরুণ বয়সে তিনি ছবি আঁকতেন। শেষ বয়সে আঁকা ছেড়ে দেন। কিন্তু তার প্রিয় ছবির জগৎ থেকে তিনি বিদায় নেননি কখনো। আঁকার বদলে লেখায় ছবি ধরার চেষ্টা করতেন। তরুণ বয়সে বাবা ছবি এঁকেছেন আর সারাজীবন বাবা ছবি লিখেছেন । রূপসী বাংলাতে পূর্ববাংলার জাফরি কাজ। যে বাংলার মুখ কবি দেখেছিলেন সেই শ্রাবন্তীর কারু-কাজ নেয়া বাংলা। দেওদার পিয়াশাল পিয়াল নেয়া বাংলা ছিল আমাদের বাড়। বরিশাল ও পূর্ব বাংলার আকাশের, সবুজ ঘাসের কিছু আস্বাদ আঘ্রাণ অনুরণন – যা নম্রনীল জ্যোৎস্নায় অবলীন । — বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়' ।

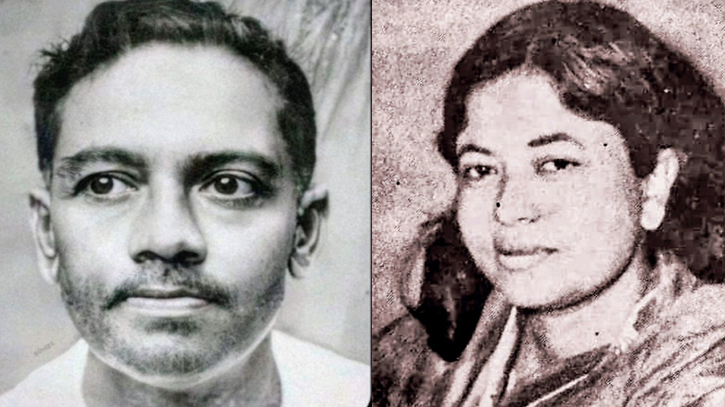

বাবা জীবনানন্দ দাশ, মা লাবণ্যপ্রভা দাশ ও ভাই সমরানন্দ দাশের সঙ্গে মন্জুশ্রী দাশ

বাবা জীবনানন্দ দাশ, মা লাবণ্যপ্রভা দাশ ও ভাই সমরানন্দ দাশের সঙ্গে মন্জুশ্রী দাশ

এসবে ছড়ানো আছে অনেক পুরোন আখর, অনেক প্রাচীন সৌষ্ঠব সৌরভ যা বাংলার মেঠোপথে—নীল সন্ধ্যায় কলমীর ঘ্রাণে—বিন্যাস হয়ে আছে ।

এই লেখা ছিল বাবার সবচেয়ে প্রিয় ।

‘এসব কবেকার কোকিলের জানো কি তা?

যখন মুকন্দরাম, হায়- লিখিতেছিলেন বসে দুপহরে সাধের সে- চন্ডিকামঙ্গল

কোকিলের ডাক শুনে লেখা তার বাধা পায়' । ‘বেহুলা একা যখন চলেছে ভেঙে গাঙ্গুরের জল'‘এসব কবিতা আমি যখন লিখেছি বসে নিজ মনে একা চালতার পাতা থেকে টুপটুপ জ্যোৎস্নায় ঝরেছে শিশির;’সত্যের অমৃতের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সু-চেতনা দিয়ে যখন আমরা ধূলি থেকে সকালের আলোয় আকাশে পাতা মেলতে পারি তখনই আমরা সার্থক হই।

এই স্ফটিক আলোর বিচ্ছুরণ দেখেছি আমার বাবার নিঃশব্দ চলাবলায়। ঠাকুমার কবিতার — মানুষ হইতে হবে এই যার পন’ এ ছিল তার সারাজীবনের উচ্চারণ ।

—

আমরা অনুপম বাচনের রীতি সঞ্চয় করেছি। কিন্তু এ ভাষায় অনভূতি দেশ থেকে কোন আলো নেই। শুধু নিছক ক্রিয়া বিশেষণ এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল নিঃশব্দ মানুষ বাবা প্রকাশ করতেন না তার চলাবলায় । ‘কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে' ঠাকুমার কবিতার সরব উচ্চারণ ছিলেন – বাবা ।

আমরা ব্রাক্ষ্র বাবার কাছে নানা উপাসনার আমন্ত্রণ আসত। বাবা- উপাসনায় প্রথম গানের পরে যেতেন, শেষ গানের সময়ে চলে আসতেন] উপসনার আগে বা পরে নানা কথা বলার সময়ে বাবা থাকতেন না ।

আমাদের বরিশালের বাড়িতে প্রত্যুষের প্রথম আভায় দাদু উপনিষদ পাঠ করতেন। ঠাকুমা উপাসনার গান গাইতেন। আমার দাদু ঠাকুমার ছিল পুণ্যের জীবন।

বাবা অত্যন্ত সহৃদয় ও মানবিক মানুষ ছিলেন। অমায়িক ছিলেন, সৌজন্য বোধ ছিল। কিন্তু বাবা অন্তরঙ্গ মনে করছেন কাউকে- এরকম মুখ সহজে মনে পড়েনা চলাবলায় ফারাক রাখতেন-সব সময় শুভবোধে সমুজ্জ্বল ছিলেন সবসময় বলেছেন-

‘এখনও যে কটা দিন বেঁচে আছি

সূর্যে সূর্যে চলি দেখা যাক পৃথিবীর ঘাস

সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর

নিষ্পেষিত মনুষ্যতার

আধারের থেকে আনে কী করে যে মহানীলাকাশ,

ভাবা যাক-ভাবা যাক-

ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি রাশি দুঃখের খনি

ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত-শত

শত জলঝর্ণার ধ্বনি ।

আরও বলেছেন—

মনে পড়ে কঠোপনিষদের কথাগুলি-

অম্বাপালী সুজাতা ও সঙ্ঘমিত্রা পৃথিবীর লৌকিক সূর্যের আড়ালে আর এক আলো দেখেছিলো; সৃষ্টির পরিধি ঘিরে কেমন আশ্চর্য এক আভা”-

‘উত্তিষ্ঠিত জাগ্ৰত প্ৰাপ্য বরান্নিবোধত’

তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোমামৃতং সময়'-

এ হল—সত্য, আলোও অমৃতের উপলব্ধি। বাবার জীবন বোধে- ব্রতে এই উপনিষদ স্পষ্ট হয়েছিল। জড়তা- মূঢ়তা মৃত্যুর খন্ডতা থেকে চিরধিকাশমান সত্যের পথে চলেছিলেন সব সময়

কোনো সময়ে বাবা বলেছিলেন, ‘আমরা যখন তরুণ, তখন ইংরেজ সরকারে ভালো কাজ পাওয়া সহজ ছিল। কিন্তু যখন অধ্যাপক হলাম, তখন দেশের মানুষ ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আমি তো সেই ইংরেজের দাস হতে পারি না ।

একদিন এক বিশেষ পরিচিত মানুষ বাবাকে অনুরোধ জানালেন, আদালতে কোনো বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিতে৷ বাবা এ বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন৷ একদিন এক ভদ্রলোক বাবার একটি ভালো বই নিলেন। কিন্তু দিলেন না। বাবা নীরব রইলেন। এ সময় কাকামণি একটি বই পড়তে নিয়েছিলেন। আবার কদিন পরে বইটি রেখে গেলেন, যেখানে ছিল ঠিক সেখানেই। আমাদের বললেন, অশোকের দায়িত্বজ্ঞান খুব। বাবা, কাকামণি দুজনেই পিসিমণিকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

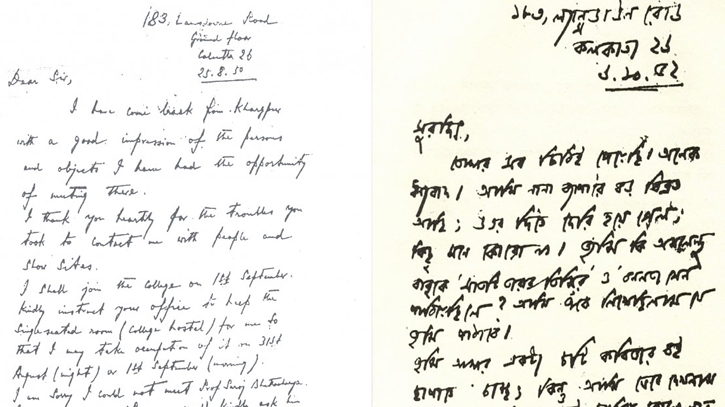

জীবনানন্দ দাশের বাংলা ও ইংরেজি হাতের লেখা।

মজলিশী মানুষ যখন কেউ আমাদের বাড়িতে আসতেন, সে সব উপচে পড়া সময়ে বাবার চলাবলায় হাসির ঝিলিক দেখেছি। ‘সুবিনয় মুস্তাফীর কথা মনে পড়ে, এই হেমন্তের রাতে। এক সাথে বেড়াল ও বেড়ালের মুখে ধরা ইঁদুর হাসাতে—এমন আশ্চর্য শক্তি ছিল ভূয়োদর্শী যুবার।' এ কবিতায় বাবার বিশেষ পরিচিত একজনের প্রতিফলন আছে।

অন্তরঙ্গ আলোহাওয়ার উচ্ছল সময়ে ঝরনার মতো শব্দ করে হাসতেন। কখনও মজার কথাও বলতেন। আমাকে নানা মানুষের মজার মজার পদবী নিয়ে গল্প করেছিলেন। কিন্তু বাবার প্রকাশ ছিলো অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, অনেকটা জাপানি কবিতার মতো—

‘পচা ডাল

একটা কাক

শরৎকাল'

―

শীতের দেশে শরৎকাল পাতা ঝরে যায়। এখানে শরতের একটি রিক্ত ম্লান ছবি অল্প কথায় এঁকেছেন কবি। রয়েছে ভাবের সংযম- মাটির কলসীতে একটি পদ্যের মত । কিন্তু এই ব্যবহারিক পৃথিবীর বেড়া সরালেই দেখা যেত এক নিঃসীম নির্জন ছুটির দেশ—যেখানে কবি আকাশে- ঘাসে-পাতায়—মেলে দিয়েছেন চেতনা বিশ্বপ্রাণের তানের ছোঁয়াটুকুর জন্যে ।

বাবা খুব সাদাসিধে ছিলেন। অত্যন্ত সাধারণ ধুতি-পাঞ্জাবি পরতেন। বই ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়৷ ঘরে শুধু বই আর বই । এখানে ওখানে অনেক বই । আর লেখার সরঞ্জাম। এক কোণে দু'একটি কাপড়—তাও বাসে বা আলমারিতে নয়। বাসে সযত্নে সাজাতেন শুধু বই। অনেক রাত পর্যন্ত পড়তেন, লিখতেন। কখনও পেনসিলে লিখতেন। গরমের দুপুরেও বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে লিখতেন৷ জিজ্ঞেস করলে বলতেন, ‘দেখছিস না, কী রকম ইস্পাতের মতো নীলাকাশ।’

বাবা আমাদের পরম বন্ধু ছিলেন। কোনো সময়ে কিছুদিন আমি কাকামণি কাকীমার বাড়িতে ছিলাম। আমার বসন্ত হলো। বাবা রোজ সকালে বিকেলে আসতেন। আশীর্বাদের মতো হাতখানি মাথায় রাখতেন। আমার ছোটো ভাই বিছানায় বাবার পায়ের কাছে বসে গল্প করত।

একবার আমায় বললেন, ‘তোর বইয়ের লিস্ট দে, কিনে দেবো। ভালো করে পড়ছিস তো? ফার্স্ট ক্লাশ পেতে হলে কিন্তু ভালো করে পড়তে হয় ।’

একদিন ছিল ভিজে মেঘের দুপুর। নীলাঞ্জন আভায় বাবা লিখছেন। বললাম বাবা, কালিদাসের মেঘদূত বড় সুন্দর, না? মৃদু হেসে মেঘদূতের প্রথম কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করলেন। কী মেঘের মত স্বর, কী সুন্দর উচ্চারণ!

বাবা ছিলেন এক তাপস। পান-সিগারেট কখনও খেতে দেখি নি। সিনেমা দেখলেও হয়তো এক বছর পর। খেতে ভালবাসতেন।

সন্ধেবেলায় বাবা রাসবিহারী এভেনিউ ও সাদার্ন এভেনিউ দিয়ে সামান্য হেঁটে আসতেন। আমাদের বরিশালে ছিলো অফুরান গাছগাছালি, চমৎকার বাগান, সবুজ মাঠ। সেই মস্ত মাঠে ছিলো সবুজ ঘাস, শিশিরের স্বাদ। সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের সন্ধ্যার মতো সন্ধ্যা বরিশালে দেখেছি। সেই হারানো দিনের কথা মনে রেখে হয়তো সন্ধ্যায় সামান্য হাঁটতেন।

এমনি একদিন সন্ধ্যাবেলায় পৃথিবীর পথে চলে গিয়ে কবি আর ঘরে ফিরলেন না। শুনলাম, ট্রাম অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। আমরা দৌড়ে গেলাম শম্ভুনাথ প-িত হাসপাতালে । দেখি, বাবার মলিন কাপড়ে রক্তের দাগ।

দুদিন পরে ডাক্তারের হাত দুটি ধরে বলেছিলেন, ‘ডাক্তারবাবু আমি বাঁচবো তো?”

বাবার শরীরের অনেক হাড় ভেঙে গিয়েছিল । হাসপাতালে হাজারো মানুষ আসতেন। শুভার্থী সুহৃদ—স্বজন৷ হাতে ফল, কণ্ঠে শুভেচ্ছা। হাসপাতালে সেবিকা ছিলেন। বাবাকে দেখতেন। কিন্তু কজন আত্মীয়, দু-তিন জন তরুণ কবি ও আমরা—সব সময় কাছে থাকতাম, পরিচর্যার জন্যে।

একদিন বাবার শিয়রে বসে আছি। আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ ছিল না । দেখলাম বাবার চোখ সজল। যে মানুষ কখনো ভেঙে পড়েন নি, আজ সময়ের নির্মম আঘাতে সে চোখ সজল। আমি সামনে এলাম। আমাকে দেখতে পেয়ে বাবা নিমেষে সহজ হলেন। বললেন, অমুক পত্রপত্রিকা এনে রাখিস।

মৃত্যুর ৮/৯ দিন আগে পিসিমণির কাছে কোন দাঁতালো সময়ের ছিট-কোন—কিছু কথা কিছু বেদনার কথা বলেছিলেন। মনে হয়েছিল-

.....‘নিসর্গের কাছ থেকে স্বচ্ছ জল পেয়ে তবু নদীমানুষের মূঢ় রক্তে ভরে যায়'...

হাসপাতালে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে চেয়েছিলেন- ‘হে ক্ষণিকের অতিথি' । শেষদিকে ডাক্তার বিধান রায় দেখতে এলেন। ডাক্তার রায় খানিকক্ষণ বাবার মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন। কোনো কথা বললেন না। শুধু বাবার জন্য অনেক সুব্যবস্থা করে গেলেন। কিন্তু জীবনকে জানবার অবিরাম ভার বাবাকে আর বইতে হল না ।

সেটা ১৯৫৪ সাল, ২২ অক্টোবর। রাত প্রায় সাড়ে এগার। আমার সবচেয়ে প্রিয়জনের সবচেয়ে ধূসর সময়, বাবা সজোরে নিশ্বাস নিচ্ছিলেন । বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা সবাই। অনেক স্বজন। ক্রমে জীবনের স্পন্দন থেমে গেল।

পিসিমণি সজোরে কেঁদে বললেন—‘প্রতিভার অপমৃত্যু' । হায়! সে রাতে বাবার সবচেয়ে প্রিয় রূপসী বাংলার মধুকূপী ঘাস—শিশিরের স্বাদ, নীল কস্তুরী আভা চাঁদ, শ্যামা খঞ্জনার নরম গান, ঘাস ফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীলা সকাল—কিছুই ছিলনা। ছিল কোন হেমন্তের তার, বিমর্ষ পাখির মতো অসম্ভব বিষণ্ণ সময়ে—উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতা আর দূরে বহুদূরে আগুনের ঘিয়ের ঘ্রাণ ।

মঞ্জুশ্রী দাশ: জন্ম ১৯৩১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল শহরের বগুড়া রোডের (বর্তমানে জীবনানন্দ দাশ সড়ক) সর্বানন্দ ভবনে। কবি জীবনান্দ দাশ তার পিতা ও লাবণ্য দাশের প্রথম সন্তান তিনি। কবি কুসুমকুমারী দাশ তার দাদী এবং সত্যানন্দ দাশ তার দাদা। মঞ্জুশ্রী দাশের ভাই সমরানন্দ দাশ।

মঞ্জুশ্রী জার্মান ভাষা শিখেছেন কিছুকাল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার ছাত্রী ছিলেন। বাবার উপর পিএইচডি শুরু করে শেষ করেননি। তিনি ছিলেন অস্থিরচিত্ত, এলোমেলো, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতেন। মঞ্জুশ্রীর কর্মজীবন ছিল তার বাবার মতোই অস্থির, অনিশ্চিত। কোথাও যেন নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। শিক্ষকতা করেছেন। বাবার মতোই চাকরি খুইয়েছেন। প্রেমিক মধুসূদন সান্যালের সঙ্গে বিয়ে বহির্ভূত দার্জিলিং যাত্রার কারণে সাউথ পয়েন্ট স্কুল থেকে চাকরি হারান। রেডিওতে কাজ করেছেন। জার্মানিতেও চাকরি করেছেন কিছুদিন। কিন্তু কোথাও স্থির হতে পারেননি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লেবার ডিপার্টমেন্টে চাকরি করেছেন। শেষ জীবনে মঞ্জুশ্রী পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিতেও চাকরি করেন।

নিউজবাংলাদেশ.কম/এনডি